Au cours des deux guerres mondiales, le Canada a arraché à leur foyer, privé de leurs libertés et interné de force dans des camps d’internement partout au pays des milliers de personnes immigrantes et leurs enfants ayant vu le jour au Canada. Ce traitement touche entre autres les communautés allemandes, italiennes, japonaises et ukrainiennes, des personnes réfugiées juives, des socialistes et même des gens invoquant leur objection de conscience.

Par sa plus récente émission de timbre, Postes Canada souhaite mettre en lumière ce sombre chapitre de notre histoire, alors que le gouvernement canadien a non seulement interné des milliers de personnes, mais en a aussi contraint des dizaines de milliers d’autres à s’inscrire auprès des autorités et à s’y présenter régulièrement au nom de la sécurité nationale. Le timbre vise à sensibiliser la population à ce pan d’histoire et à rendre hommage à la résilience des gens dont la vie a été profondément secouée par ce déplacement et cette séquestration forcés.

« C’est une histoire complexe, parfois trouble et difficile à comprendre, faite d’arrestations, de déplacements et d’internements, écrivent Rhonda L. Hinther et Jim Mochoruk dans Civilian Internment in Canada: Histories and Legacies. Elle s’est déroulée – et se poursuit – en temps de guerre et de paix, ayant touché des gens issus de communautés ethnoculturelles et d’horizons politiques très variés. »

Première Guerre mondiale

Le 15 août 1914, au cours du premier mois de la Première Guerre mondiale, le gouvernement publie une proclamation permettant l’arrêt et la détention des personnes immigrantes d’ascendance allemande ou austro-hongroise en cas de « motifs raisonnables » de soupçonner qu’elles se livrent à « l’espionnage ou à des actes hostiles, ou donnent ou tentent de donner de l’information à l’ennemi, ou aident ou tentent d’aider l’ennemi. »

Une semaine plus tard, le Parlement adopte la Loi sur les mesures de guerre, qui donne au Cabinet des pouvoirs énormes, dont celui de suspendre les libertés civiles, comme le droit à un procès équitable avant la détention.

Les documents officiels indiquent que plus de 8 500 hommes sont détenus dans des camps d’internement et des centres de réception partout au Canada pendant cette période. Ces hommes viennent notamment :

- de l’Empire austro-hongrois, dont plus de 5 000 Ukrainiens, mais aussi des Croates, des Tchèques, des Hongrois, des Juifs, des Polonais, des Roumains, des Serbes, des Slovaques et des Slovènes;

- de l’Empire ottoman, dont des Arméniens et des Turcs;

- de l’Empire allemand;

- de la Bulgarie.

Aussi, 81 femmes et 156 enfants se joignent volontairement à des hommes de leur famille qui se font interner. Des gens sans-abri ou sans emploi, des personnes invoquant leur objection de conscience et des membres de groupes politiques proscrits (principalement des socialistes) sont également détenus dans des camps.

Ces civiles et civils vivent dans des conditions austères, parfois très dures, et sont parfois mis aux travaux forcés. Plus de 100 personnes meurent, les maladies, les blessures et le suicide étant en cause, alors que d’autres sont abattues en tentant de s’évader. Plusieurs sont enterrées dans des tombes anonymes, loin de leur domicile et de leurs proches.

De plus, 80 000 personnes, principalement ukrainiennes, mais aussi des Canadiens et Canadiennes dont les parents viennent d’un pays en guerre contre le pays, sont tenues de s’inscrire en tant que « sujets d’un pays ennemi ». À ce titre, elles doivent se présenter régulièrement aux autorités et leur liberté d’expression et d’association est fortement limitée.

Les combats pendant la Première Guerre mondiale prennent officiellement fin avec la signature de l’armistice le 11 novembre 1918. Certaines personnes restent toutefois dans des camps d’internement jusqu’à la toute fin du conflit le 10 janvier 1920.

Seconde Guerre mondiale

La Loi sur les mesures de guerre est de nouveau invoquée le 25 août 1939, une semaine avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Elle donne au gouvernement le pouvoir de détenir quiconque pourrait constituer une menace pour le public ou l’État.

Au cours des six années et plus qui suivent, jusqu’à 24 000 personnes, dont des Canadiennes et Canadiens d’origine allemande, italienne et japonaise, sont internées dans des camps qui abritent parfois des soldats ennemis. Des personnes réfugiées juives de l’Allemagne et de l’Autriche, des socialistes, des gens invoquant leur objection de conscience et d’autres subversifs sont aussi détenus.

Comme pendant la Première Guerre mondiale, bien des civils et civiles doivent s’inscrire auprès du gouvernement. Plus de 20 000 personnes d’origine japonaise, qui détiennent pour la plupart la citoyenneté canadienne, sont forcées de quitter leur domicile sur la côte Ouest. Leurs biens sont confisqués et plus tard vendus par le gouvernement.

La Loi sur les mesures de guerre demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 1945, mais les restrictions juridiques imposées à ces Canadiens et Canadiennes d’origine japonaise ne sont levées qu’en avril 1949.

Réparation

Certaines des communautés touchées par l’internement pendant les deux guerres mondiales militent pour obtenir réparation, notamment des excuses officielles et des réparations financières. Au cœur de leurs demandes : le désir que la population canadienne tire des leçons du passé.

Émission de timbre et motif

En soulignant les thèmes de la séparation et du déplacement, la plus récente émission de timbres de Postes Canada nous rappelle les nombreuses vies et communautés touchées par l’internement au Canada pendant les deux guerres mondiales.

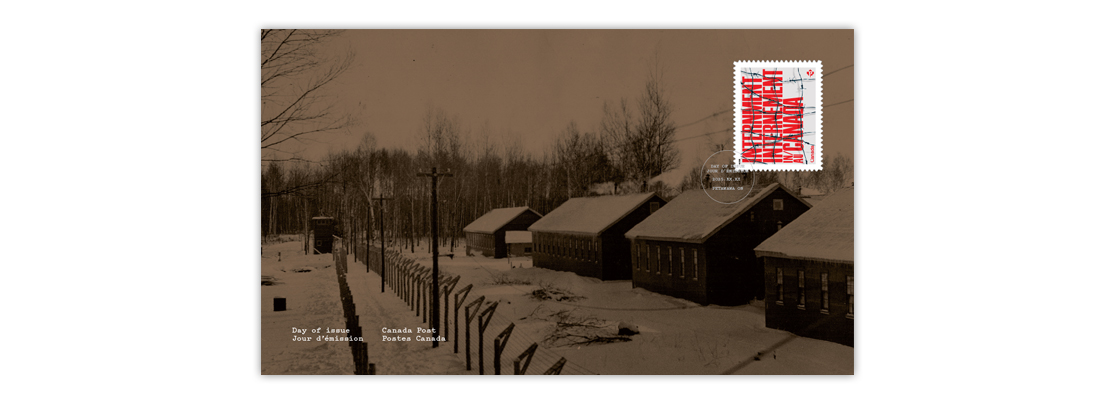

Le timbre présente un texte bilingue à la verticale, en rouge sur fond gris, traversé de fil barbelé. L’idée est d’évoquer l’obscurité et la peur qui régnaient dans les camps d’internement au Canada. Le carnet de timbres et le pli Premier Jour officiel sont tous deux liés à Petawawa, en Ontario, où des opérations d’internement ont eu lieu pendant les deux guerres mondiales.

La couverture et le verso du carnet comportent des inscriptions tirées d’un certificat de libération d’un camp d’internement de Petawawa pendant la Première Guerre mondiale. Le pli Premier Jour officiel présente quant à lui une photo du camp d’internement 33 en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le timbre est également oblitéré à Petawawa. Le cachet d’oblitération simple rappelle le timbre à date utilisé dans les opérations d’internement au Canada.

Un nouveau timbre attire l’attention sur l’héritage de l’internement civil au Canada

Disponible maintenant